Les pratiques évaluatives en éducation ont progressivement mis en lumière l’importance de la triangulation des traces. Le système éducatif québécois a longtemps été marqué par une approche axée sur la notation et l’évaluation sommative. Par contre, le tournant vers l’approche par compétences a favorisé une vision plus globale de l’évaluation. Au-delà de la simple accumulation de points pour construire un jugement sur le développement des compétences de l’élève, la triangulation des traces implique le croisement de diverses preuves d’apprentissage. Des conversations avec l’élève aux productions variées, la triangulation des traces est une stratégie essentielle pour obtenir un portrait plus juste et complet des acquis et des besoins de chaque apprenant. La triangulation répond au désir d’une évaluation au service de l’apprentissage, permettant non seulement de constater le chemin parcouru par l’élève, mais aussi de guider les interventions pédagogiques et d’offrir une rétroaction significative.

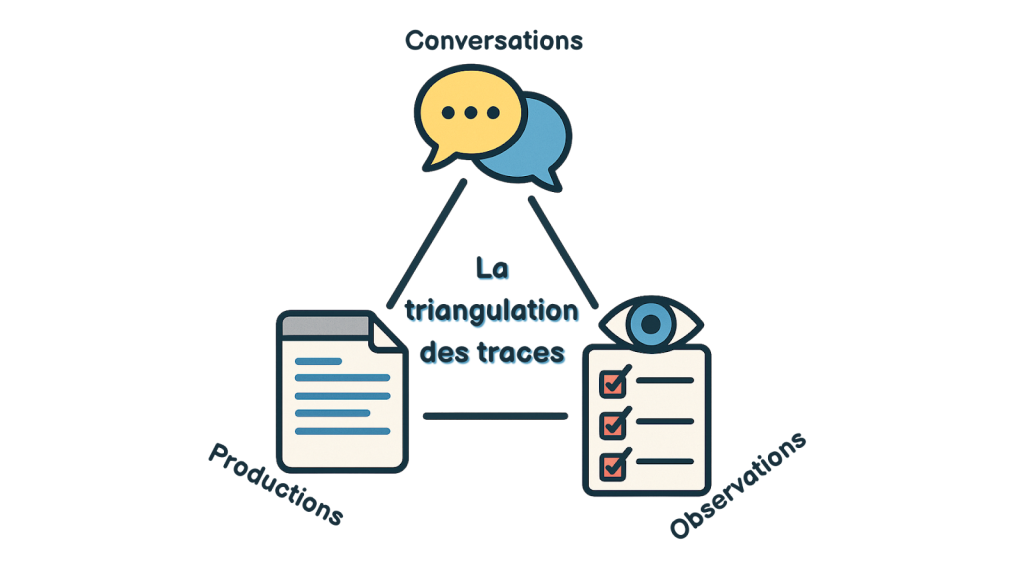

Qu’est-ce que la triangulation des traces?

La triangulation est la combinaison de différentes preuves pour mieux cerner ce que l’élève peut faire. Il ne s’agit pas de valider ou d’additionner des points pour noter un élève. Le but est surtout de construire son portrait complet quant aux apprentissages afin d’ajuster son enseignement. Pour arriver à obtenir le plus de preuves possible, on utilise ce qu’on entend, ce que l’élève produit et ce qu’on observe.

Il est important de noter qu’on ne cherche pas nécessairement à ce que toutes les preuves concordent. Des écarts entre les différentes traces peuvent même aider à dresser un portrait plus nuancé plutôt que de se contenter de confirmer une idée déjà conçue par une seule évaluation.

Pour aller chercher les différents angles du portrait de l’apprenant, on doit trianguler nos traces avec:

Des traces tangibles

(productions écrites, projets, examens, etc.)

Exemple: L’élève a construit un circuit en série dans le cadre d’un projet qui démontre sa compréhension d’un apprentissage fait un classe.

Des traces observables

(stratégies d’apprentissage, laboratoires, interaction, démonstration, etc.)

Exemple: En observant les traces d’un élève pendant un atelier, l’enseignant observe la compréhension de son élève au niveau d’une compétence en mathématiques.

Des traces verbales

(discussions , entrevues, débats)

Pendant une entrevue de lecture, l’enseignante valide les stratégies de l’élève pour décoder les nouveaux mots.

Et le numérique dans tout ça?

Le numérique peut nous aider pour les trois types de traces.

D’abord, il devient intéressant pour la prise de notes anecdotiques pendant les temps d’observation. Que ce soit pour prendre une photo rapidement avec un téléphone ou une tablette, pour faire un enregistrement audio ou vidéo d’une observation spontanée, pour l’utilisation des grilles numériques pour consigner des observations, les possibilités se multiplient. Ce sont toutes des stratégies qui permettent de saisir les moments qui passent habituellement sous le radar des évaluations traditionnelles.

Pour les traces qui proviennent des conversations, le numérique peut être tout aussi utile. On peut le mettre de l’avant pendant des discussions informelles avec l’élève, dans des entrevues planifiées ou des activités structurées comme le Pense-parle-partage. Pour ces différents moments d’échange, l’enseignant peut prendre des notes. Le numérique permet d’avoir des notes centralisées, organisées et facilement accessibles. L’enseignant pourrait, par exemple, décider d’utiliser un enregistreur audio numérique et d’organiser les fichiers dans un Drive ou un document afin de pouvoir y accéder plus tard.

Finalement, pour les derniers types de traces, les productions des élèves, on retrouve évidemment les évaluations. Par contre, ces dernières ne sont qu’une partie de ce qu’on peut prendre en compte pour porter un jugement sur une compétence. Pour aider notre jugement, on peut, par exemple, s’appuyer sur les projets, la création de maquettes, les rapports de laboratoire ou les journaux de bord. Le numérique ouvre des portes pour la création. On peut penser à des présentations interactives, l’enregistrement d’un balado, la création d’une capsule pédagogique ou d’un quiz de révision. Toutes ces traces peuvent être consignées dans un portfolio numérique en utilisant, par exemple, Google sites ou Slides. Cette façon de faire permet de garder des traces d’un portrait riche de l’élèves avec des fichiers diversifiés (audio, texte, photos ou vidéo)

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle vient changer?

Maintenant que l’intelligence artificielle fait sa place dans notre quotidien, la triangulation des traces devient de plus en plus essentielle. Puisqu’il est irréaliste de penser qu’on peut bloquer les systèmes d’IAG, le jugement en lien avec les évaluations traditionnelles devient de moins en moins fiable. La triangulation des traces permet de se détacher des réponses automatisées que pourraient générer les systèmes d’IAG. Les conversations, les observations en classe et les productions d’élèves peuvent aider à cerner la compréhension réelle d’un apprenant.

Est-ce réaliste de faire ça au quotidien? Non, évidemment. On ne peut pas tout noter et observer au quotidien. La clé est de cibler et de varier en gardant en tête que le but principal est d’ajuster notre enseignement. L’enseignant peut planifier les prises de traces variées et les utiliser pour donner de la rétroaction. C’est en combinant ce qu’on voit, ce qu’on entend et ce que l’élève produit qu’on appuie le jugement professionnel. Sans tout changer.

Les images ont été générées par l’IAG.